Il fuoco è stato sempre considerato come cosa sacra. Disse il Cuvier, che quando l’uomo possedette il fuoco e che tutti gli animali, poteva servire come cibo al suo nutrimento. La scoperta del fuoco fece passare il nostro progenitore antropoide al regime artificiale, che aiutò il determinarsi di nostro tipo fisico dotato della capacità intellettuale, ad adattarsi all’ambiente.

E di modificarlo in certi limiti. Il Morselli afferma che il fuoco nello stato archeolitico fu acceso eventualmente per fenomeni naturali: scoccare del fulmine, fermentazione ecc., in quello paleolitico (acceso naturalmente o conservato).

Più tardi si scoprì il modo riprodurlo con la percussione delle selci e con la confricazione.

Infine nello stato neolitico l’uomo ebbe modi sicuri per accenderlo.

Nacquero allora le arti e la curiosità di osservare i fenomeni naturali, “primo punto di partenza per la formazione del mito”.

L’uomo attribuì al fuoco l’immagine viva del sole, e prestò ad ambedue il medesimo culto. L’attaccamento nostro al fuoco ci rievoca dalle profondità dell’anima l’esultanza dell’uomo primigenio, allorchè riuscì ad accenderlo. Formatosi il mito di Prometeo, non tardò il fuoco a essere considerato come il più nobile e utile degli elementi.

Al fuoco si eressero templi, chiamati “Pyrateya” e “Pytea”, ove per l’adorazione si trovava sempre acceso, e vi si andava ad attingerlo come acqua alla fonte.

I sacerdoti addetti non lo lasciavano estinguere alimentandolo segretamente per far credere al volgo che si nutriva per virtù divina.

Con la conquista del fuoco la lotta per l’esistenza fu meno dura all’uomo, anzi può qualificarsi il primo passo verso la conoscenza degli elementi, che con l’esperienza fattasi scienza, col continuo progredire, si dovevano poi l’uno dopo l’altro domare e volgere a nostro profitto.

Il fuoco si trasformò in nostro compagno, il più ricercato, essendo esso un indispensabile collaboratore e l’unico consolatore nelle solitudini invernali, compagno d’ogni nostra contingenza.

Il fuoco è l’anima della casa; esso non acconsente disattenzione e imprudenze. Nel focolare animato dalla fiamma, si raccoglie la famiglia, spesso con qualche parente o amico a favoleggiare. Accanto al fuoco piace mangiare e fare digestione. Le donne accoccolate presso il braciere agucchiano e pregano. La casa dove non c’è un tizzone acceso appare abbandonata, colpita da sventura e subito la madre lo accende.

Per questo il focolare è il centro della casa rustica, e il fuoco è considerato alimento sacro e purificatore. Si ritiene atto empio lo sputarvi sopra; peggio se orinarvi o gettarvi delle lordure.

Nel Trentino i contadini credono che quando scoppietti il fuoco ci sarà novità in casa, altrove opinano che se la legna nell’ardere cigoli, qualcuno sparli di noi, e per farlo tacere, si sputa sul fuoco esclamando “Sta zitta mala lingua!”.

Quando si mettano sul fuoco i treppiedi senza pentola, le anime del purgatorio ne soffrono; lasciare i treppiedi sul fuoco mentre si va a tavola, è peccato e non solo si prolungano le pene dei trapassati, ma anche i commensali non riescono a saziare la fame.

La massaia aurunca, che prepara il desinare, lascia per distrazione i treppiedi sul fuoco senza che ve ne sia bisogno, teme che le imprecazioni delle nemiche abbiano effetto e quindi fa gli scongiuri di rito.

Se il fuoco bruciando sfavilla più del solito, è augurio di prosperità. Secondo le donne dell’Irpinia, ogni favilla che si sprigiona dai tizzoni semispenti è un’anima che se ne va all’altro mondo.

Il contadino che trova un pezzo di legno bruciato non lo porta a casa per paura delle disgrazie.

La massaia che inavvertitamente mette a bruciare una granata, presto lascerà questa valle di lacrime.

In Abruzzo le donne non permettono che si alimenti il fuoco col sambuco perché a un ramo di tale albero s’impiccò Giuda, nemmeno il vischio percè le galline di casa non farebbero più le uova. Compie profanazione chi accende il sigaro o la pipa al lume che arde innanzi a un’immagine sacra.

Se pare che la brace si attacca alla paletta, è segno che la pioggia è prossima. Quando la catena del paiolo messo sul fuoco, scricchiola per il troppo peso in Romagna pensano che debba arrivare un forestiero, perciò occorre aggiungere una posata in più a tavola.

Non bisogna bruciare il giogo vecchio, altrimenti in punto di morte si avrà una lunga agonia. Nelle Marche in quell’occasione non alimentano il fuoco con il tizzone spento trovato per via o con un giogo inservibile, per timore che il capo di famiglia muoia presto.

Chi dopo la benedizione nuziale smorza la torcia che reca in mano, morrà presto. Colui il quale spegne il lume che serve a far la sveglia a un morto, commette l’imprudenza d’attirare su di sé la morte.

L’atto di spegnere un fiammifero fa presagire la prossima scomparsa della fiamma vitale e il sopraggiungere della morte. A San Fili il venerdì santo i fedeli nel riportare dalla chiesa alla casa le lampade che hanno offerto per illuminare il Sepolcro, ha cura di ritirarle accese considerando ciò un lieto auspicio; e affinchè non si smorzino per via, le ripongono dentro uno staiuolo; se si spengono, la fortuna non sarà amica. Una candela che sta per spegnersi preannunzia l’agonia di un’anima.

Non accendere mai una candela dinanzi a un ritratto di persona vivente, perché si augura, la morte. Non più di due fumatori devono servirsi dello stesso cerino quando accendono le sigarette.

Ogni moccolo di candela che prenda forma di fungo annuncia prosperità e abbondanza.

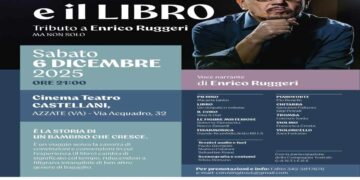

Un’ apposita ricerca mi ha suggerito di unificare il positivo e il negativo del fuoco. Buona lettura a tutti.

Anna Sciacovelli